szkです。

さて、幣ジェベル200、納車時より「アイドリングが安定しない」「ガソリンがオーバーフローする」という2台事象を抱えており、そのたびにキャブレターをOHしては延命措置をしていた。

エンジンOHして快調快調!・・・なのだがこれらの事象が再び発現しておりどうしかしたい。

方法としては

・再び現用キャブをOHする

・新品キャブをそろそろ買う

の2択なのだけど、このままこの純正キャブで行くかどうかで悩みがあった。

純正じゃないキャブって?

キャブレターは、いわばガソリンを送る機構である。

その仕組みは意外と単純で、サイズさえあれば別のパーツに換装が可能であり、事実そういったアフターパーツも多種多様に存在するのだ。

さて、今回どうして単に純正キャブに入れ替えないのか、という話だが、理由としてはこの構造の部分がかかわってくる。

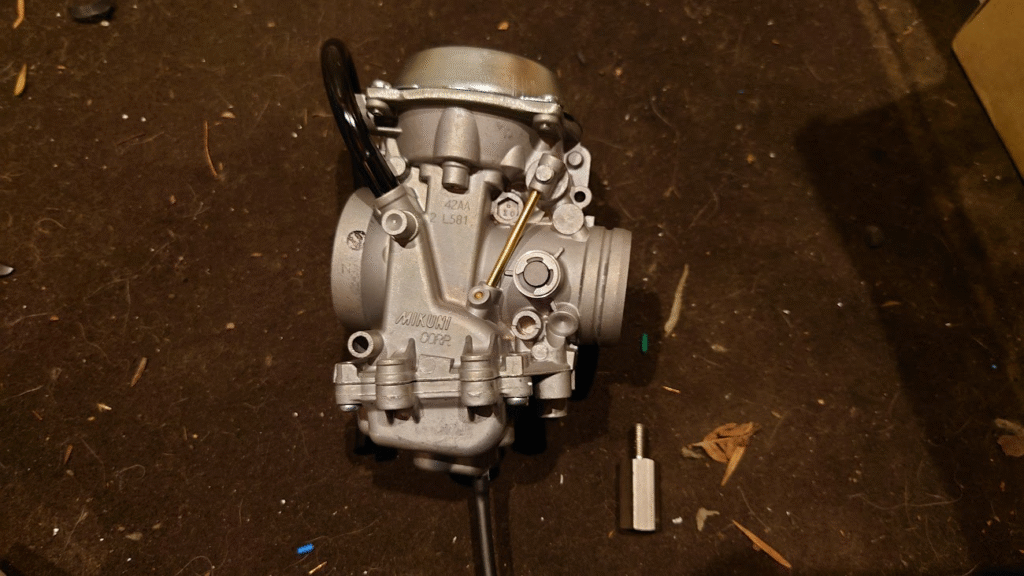

まず、ジェベル200のキャブはミクニのBST34というキャブレターだ。

こいつはいろんなメーカーで採用された名キャブで、キャブのセローあたりにも採用されていたりする。

このキャブは負圧式キャブだ。

負圧式・・・?

キャブレターには大きく分けて2種類の構造が存在する。

それが「負圧式」と「強制開閉式」だ。

負圧式はキャブの中に弁が入っておりスロットルはあくまで最大開口の設定であって、実際の開口は負圧によって行われるというものだ。

この方式では、負圧は基本的にエンジンの回転数に連動するため「必要な分だけキャブレターをあける」ことができるようになる。ガソリンの無駄遣いをしないし、これによりプラグが被るリスクも少ない。

その一方で強制開閉式と比較すると構造部材が多く複雑になることと、スロットルによる開口最大値設定の後に負圧が伸びるまでのタイムラグが生じる。

一方で強制開閉式は負圧など関係なく、直接スロットルを開けることでガソリンを散布する。

負圧など関係なく、とにかく「開ける」「閉める」がすべてスロットル依存となる。

当然開けすぎてガソリンの塗布量が燃焼を上回ればあっという間にプラグが被ってしまう。

その代わりに捜査は限りなく直感的で、部材も少なく故障する確率も減る。

北海道という北の大地に挑むにあたり、「構造はシンプルな方が凍結しづらいのでは」という考えのもとキャブレターの選定に悩んでいるというわけだ。

選定先として選ばれるのはPWK28というキャブ。

こいつは2stバイク向けの強制開放型のキャブレターだ。

構造もシンプルでサイズもこなれており、なによりあらゆるバイクへ装着された実績とナレッジがある。

「だったらささっと交換しちゃえばいいのでは?」と思われがちだが、キャブレターのセッティングというのは非常に難しい。

複数のパーツからなる値から、自分のフィーリングに合い、さらにバイクとしても問題のない設定までチューンする必要がある。

その点純正は「純正セッティング」を守り、それを基準にできるため楽なわけだ。

さらにセッティングのためには走り込みも必要で、乗っては設定を繰り返していく必要があり非常に面倒だ。

得られる対価は大きそうだが果たして・・・

と3週間ほど悩んだ結果szkは決断をする。

選ばれたのは・・・

純正キャブでしたぁ・・・

理由はいろいろあるのだが

・純正キャブジェベル200で冬宗谷到達実績を見つけた(アイシングはしてたけど

・セッティングをする時間を別の対応にあてた方が有意義

・それとszkはスロットルワーク下手糞だから多分強制開放合わない

といったところだろうか。そもそもうまくいくかもわからないしな。

また

・メーカーの純正キャブの在庫が復活した

という理由もかなり大きいところだ。

ミクニのBST34は実はジェベル前期型と後期型で2つラインナップがある。

ジェベル前期後期の話は別の記事でも記載した通りだが、後期型キャブは二次エア回収用の穴が増えているのだ。

この型のキャブは前期型に装着できないことになる。(理論上穴をふさげばいいのだけど)

んで、現在BST34のコピー品はすべて後期型のコピーとなる。

Amazonで売ってるやつとかアリエクでうってるやつも基本後期型と思った方がよい。

となると、頼れるのはメーカー品なのだけど、この在庫は2年ほど前枯渇していた。

キャブ交換はもともとジェベル購入時のタスクに入っていたのだけど上述の理由でとん挫。

結局メンテナンスを繰り返しだましだまし・・・というわけだ。

それがこのタイミングで純正前期キャブの在庫が復活したのである。

なんで?(いやマジで

SUZUKIのどこかに前期BST34の需要があるのだろうか・・・謎が深まるばかりである。

まぁ、結局のところ「変に設定を変えてダメだったパターンを考えると、純正でダメなパターンの方が精神的ダメージが少ない」というのが本音だ。

困ったら純正!当たり前だよなぁ!

交換

ということでやっていこう。

今回、この新品のキャブに対してキャブヒーターを搭載したい。

その改造も同時に行っていくぞ。

ということで・・・

オタク君見てる~?

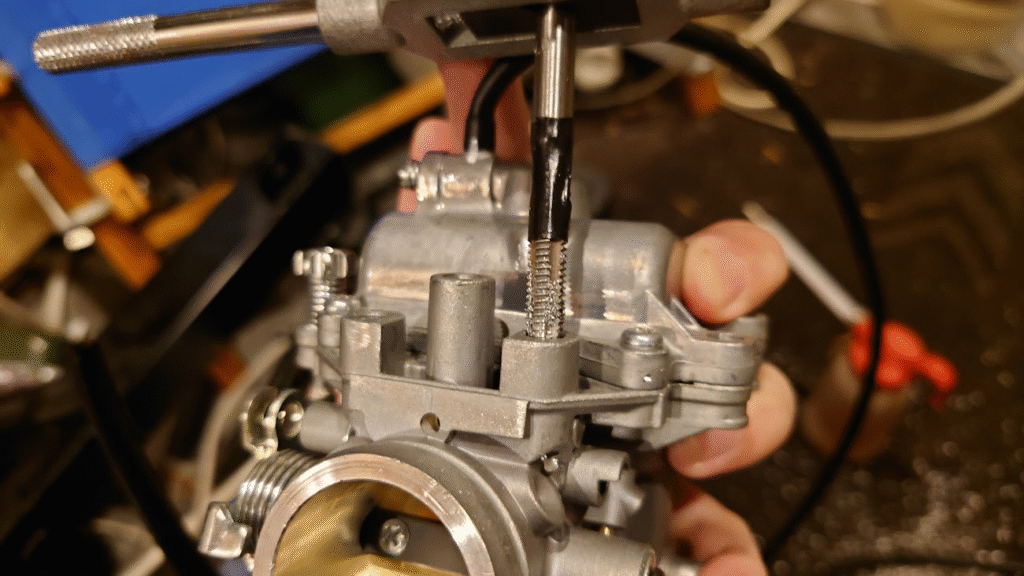

今から~

新品のキャブに~

M6のねじタップで穴、あけちゃいま~す♡

あっ、らめっ、いぐっ、イグゥ!モカイクッ!!ワトソンクンミナイデ!!イヤッ、ヤッパミテ!モカイグゥ!

・・・

はい。

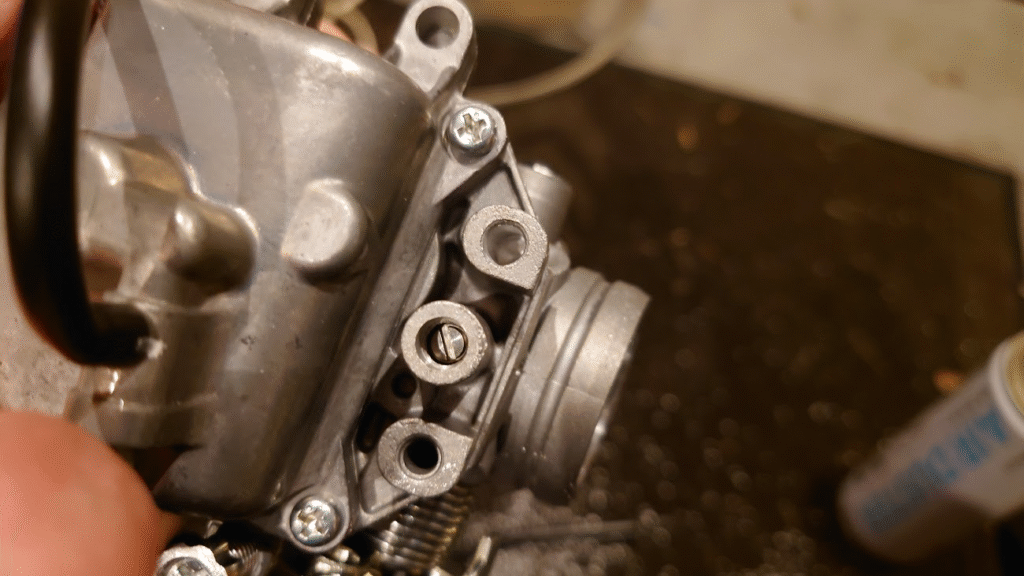

ということでM6の穴が開いたらアルミ製のM6→M8変換スペーサーを指していきます。

「これなんのためにいるの?」という話だが、現状キャブヒーターを調達する際、最も手っ取り早いパーツ調達手段がSUZUKIの純正キャブヒーターパーツなのだけど、これのねじ系がM8であるためだ。

BST34にはあいにくM8の穴をあけるほどのスペースがない、なのでこうして延長スペーサーを使うわけだな。

理想を言えばこのスペーサーを切断とかしちゃいたいくらいなのだが、そんな設備は我が家にはねェ!

うるせぇ!いくぞ!(ドン!

ただ、この方法ではキャブまで熱が伝わりにくいということは先人の記事から確認済みである。

どうやら熱量より走行風による熱の逃げの方がつよくなってしまうらしい。

それではszkはこれに対する対策も行っていこう。

まずは熱導性の高いパテを使って隙間を埋めていく。

CPUグリスみたいなイメージだな。

これをキャブに塗布する。なるべく隙間を減らし、無駄なく熱がキャブに通るようにしたい。

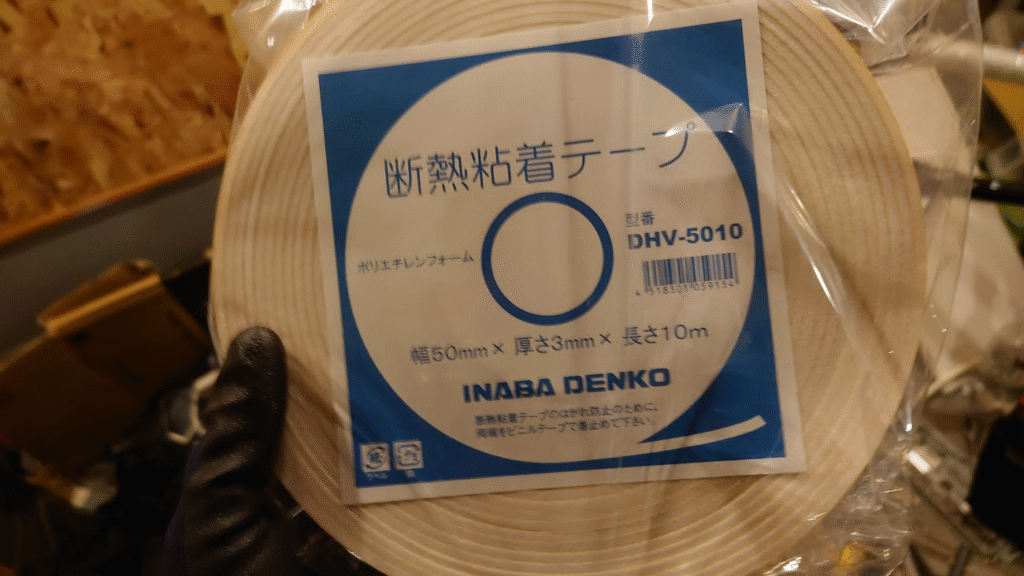

そこから断熱剤となるテープを巻いてスペーサとキャブ本体を一体化していくぞ。

この断熱材のねらいは「内側の熱を逃がさない」ことだ。

最後に外部からの冷気の遮断だ。

これについてはアルミグラステープを巻くことで遮熱とした。

防音と防熱は「断」と「遮」の2つが大事って聞いたからな!

下準備はここまで。

それではキャブを入れ替えよう。

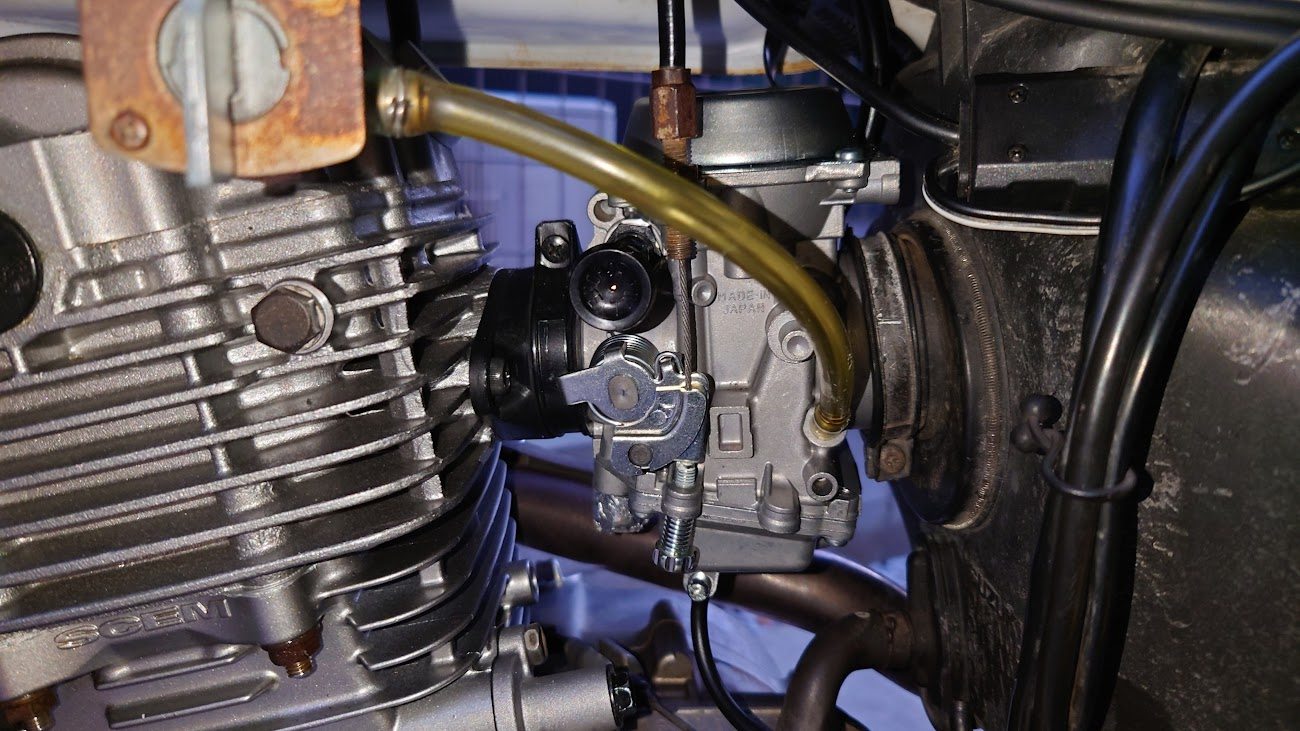

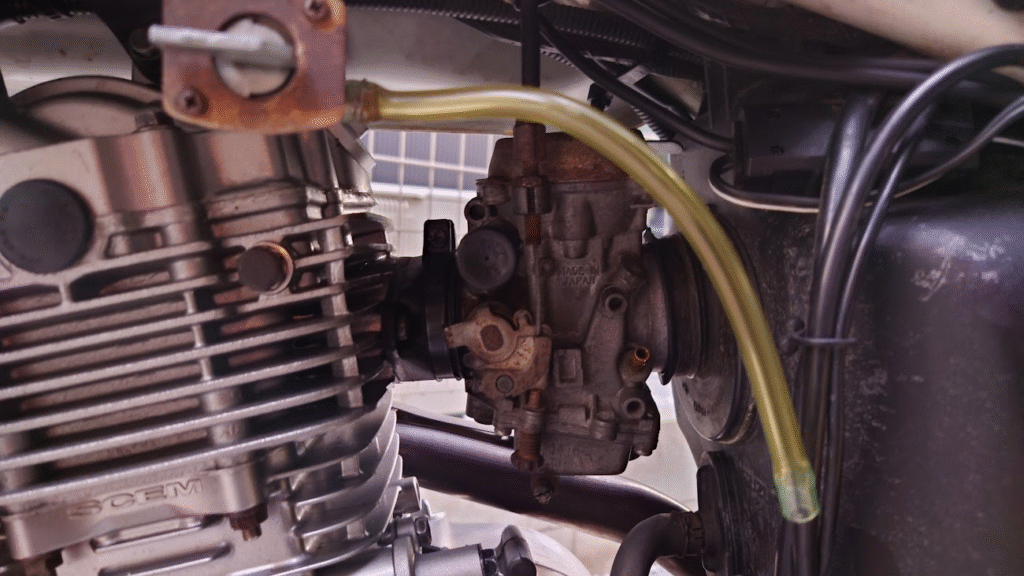

古いキャブ。

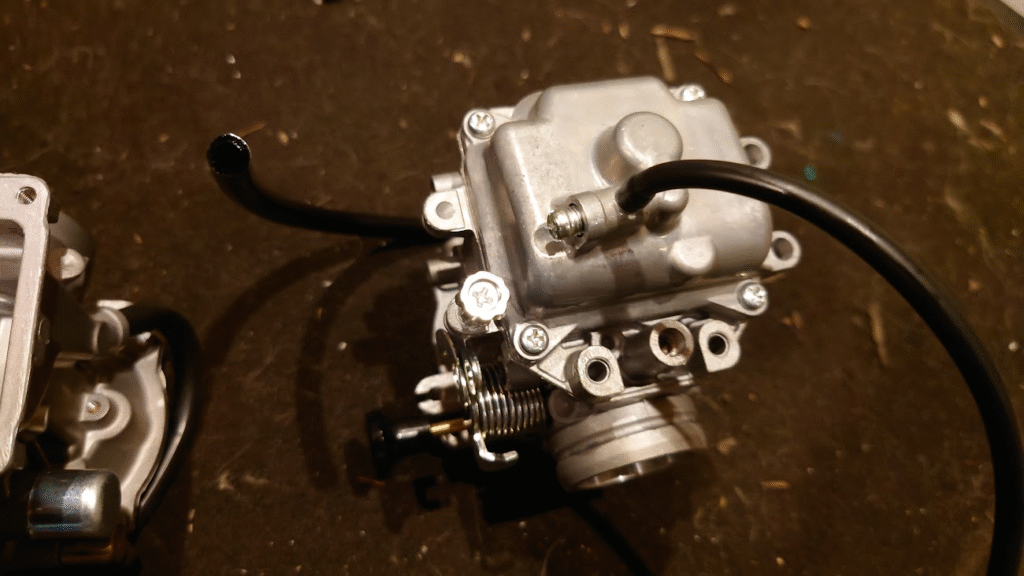

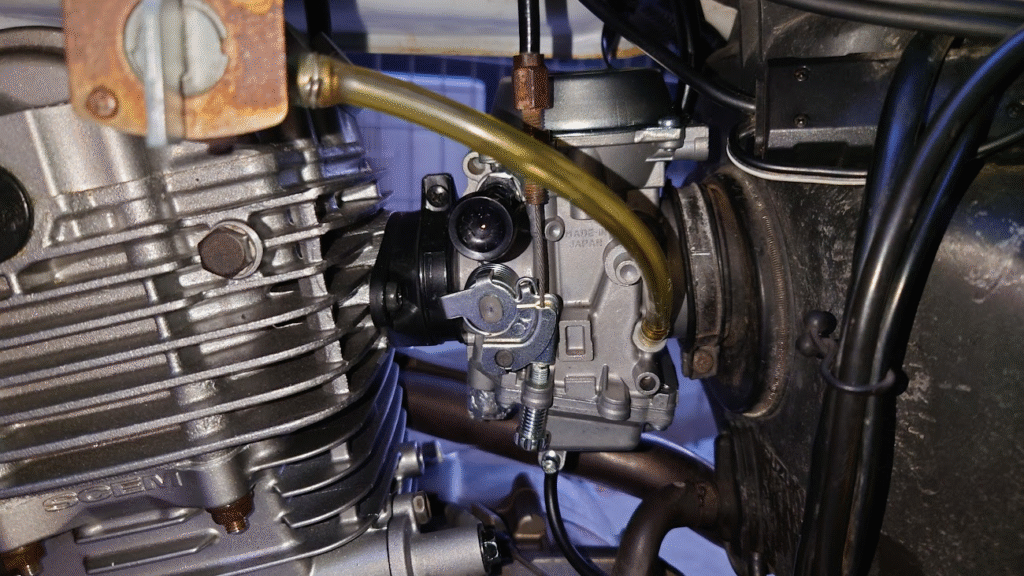

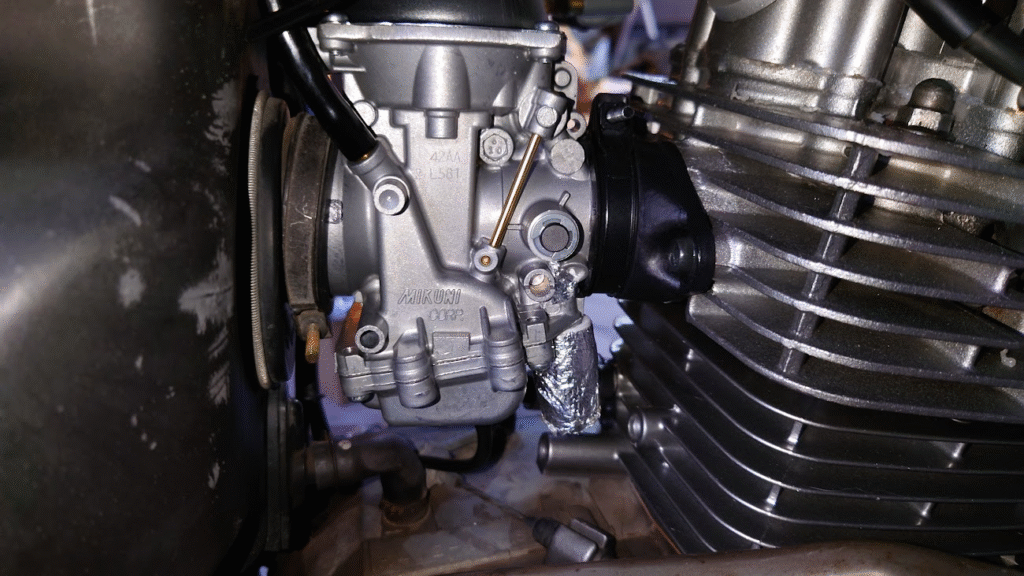

入れ替えた。

フューエルホースはテスト用の透明の奴なので次回にでも純正の黒いやつにしておこう。

裏側。

右下にキャブヒータ接続部が見える。

今回ついでにインシュレーターも交換したぞ。

実際北国に行く前にキャブを囲うような断熱遮熱保護が必要になるな。

これは次回の配線のタイミングでやっていこう。

換装した感想

ということで早速試走してきたぞ。

モカイクッ(ささつづライブ) pic.twitter.com/QKzE4alK5a

— szk(すずき) (@szkP0151) November 22, 2025

あーーー。これは・・・

新車ですね。

SPADAもキャブを交換したときにかなりいろいろなことが改善したので、ジェベルもそうなると思ってたのだけど思った通りだ。

アイドリングが安定し、キャブからのガソリンのオーフローもなくなった。

エンジンOHによってエンジンも快調。

スロットルの感触も申し分なし。

中古車に乗る身分からすると「本当の新車の乗り心地」って知らないのだけど、あるタイミングで「これ、新車なんじゃね?」と思うタイミングが来るもので、ジェベル200では本日これを体感した形だ。

調子がいい。しかもかなり。

とりあえず車体のベースができた。

あとは本格的に厳冬期ツーに向けた準備を行っていこう。